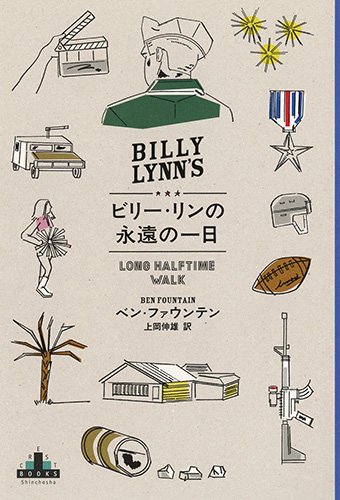

『ビリー・リンの永遠の一日』ベン・ファウンテン|戦争エンタメとパリピ愛国者

「あんたたちこそがアメリカなんだ」

俺たちのことをクソみたいに感じさせてくれてありがとうございます、軍曹様!

ーーベン・ファウンテン『ビリー・リンの永遠の一日』

『ビリー・リンの永遠の一日』は、アメリカ特盛トッピング全部乗せみたいな小説だ。

正義、ヒーロー、アメリカ軍、愛国精神、ハリウッド映画、フォックスニュース、アメリカン・フットボール、チアガール、富裕層、セレブ、ディスティニー・チャイルドと、「グレート・アメリカ」が、これでもかと詰まっている。

だが、本書の中心は、グレート・アメリカを享受する人たちではない。グレート・アメリカの欲望を満たすために命をかけるアメリカ軍の兵士たちだ。

舞台は21世紀、イラク戦争時のアメリカ。19歳の兵士ビリー・リンと、彼の所属するブラボー分隊が一時帰国する。

激戦を勝利したブラボー分隊は、ヒーローとしてアメリカで熱狂的に迎えられ、連日のインタビューやイベントに駆り出される。

富裕層やセレブリティがこぞってブラボーたちのもとに駆け寄って写真を撮りたがり、ハリウッドのプロデューサーがやってきて「君たちの物語を映画化したい」と口説いてくる。

ビリーは皮肉まじりの目で、この狂乱を見つめている。その眼には、イラクの砂埃と血と銃弾、友人の死がちらついている。

本書では、異世界転生ファンタジーでおなじみの「地位逆転」現象が起きている。社会的立場の弱い兵士たちが、一夜にして、富裕層パリピに称えられる立場になる。

きらびやかなパーティーと戦場イラク、愛国者と兵士、富める者と貧しい者、白人と有色人種、アメフト選手・チアリーダー(スクールカーストのトップ)とドロップアウト組ーー、いくつもある社会階層を、ヒーローとなったブラボー分隊はひとっとびに飛び越える。

異世界転生ならそのまま無双モードが始まるだろうが、本書では熱狂に乗せられつつも、冷静な視線で狂乱の内幕を描いている。

帰還兵が熱烈な歓迎を受けるのは、彼らが戦闘を無事に生き延びたからでも、アメリカ国民の同胞だからでもない。

愛国心、感動、金をもたらしてくれる商品だからだ。

賞賛とビジネス話がどろどろに混じり合って、ブラボーたちを飲みこみにかかる。

イラクへの帰還に関する恐れは、最も悲惨な貧困と同じようなものだ。まさにそれをいま彼は感じている。貧困。哀れなホームレスの子供が百万長者のなかに突然投げ込まれたかのようだ。…彼が本当にこうした人々を羨ましく思うのはこの点なのだ。テロを話のネタとして扱える贅沢。この瞬間、ビリーは自分が本当にかわいそうだと思い、この場でくずおれて泣きたい気分になる。

ここでの英雄は、名誉と賞賛の代わりにリスクを背負う人柱、安全圏にいる人たちに感動をもたらすコンテンツである。

これはブラボー分隊に限った話ではない。近現代において、英雄という称賛は「自分の代わりに死のリスクを負ってくれてありがとう」「これからも安全な場所で生きていく私に、感動を与えてくれてありがとう」の代替として使われてきた。

富裕層たちは、感動エンターテインメントとして彼らの話で金儲けをしようとしているし、純粋な愛国者たちは、自国を誇りに思う気持ちと自尊心の区別がついていない。

「誇らしかったの」と彼女は繰り返す。「これって……神様、ありがとう、ついに正義がなされたって感じ」

戦争をエンターテインメント化して、お祭り騒ぎで消費するアメリカ国民たちの無邪気なグロテスクさを、本書は描いている。

富裕層たちがそろって馬鹿っぽく、ブラボーたちが自分でものごとを考えて複雑な感情を持っているあたりは、単純化しすぎているとは思う。とはいえ、こういう無邪気な残酷さが、安全圏から人を利用するのに慣れている権力者たちに蔓延しているのも事実だ。本書の舞台であるテキサス州のように、保守地域に住むアメリカ人たちにとって、こういうパリピ愛国者像があるあるなのかが気になる。

この小説では、すべてが過剰で戯画化されているので、グロテスク・ポップな雰囲気がうまれている。

グロテスクではあるが、若者たちの視線と態度がクールなので、それほど読後感は重くない。ブラボーたちのわちゃわちゃしたスラングまみれの会話がポップな、青春小説でもある。

人を殺し殺される硝煙にまみれた戦争を、ポップでクールな愛国エンタメにするアメリカ人たちへの風刺がきいた小説。

彼らの年齢がいくつであれ、人生での地位がどうであれ、同胞のアメリカ人たちのことをビリーは子供であると考えずにいられない。彼らは大胆で、誇り高く、自身たっぷりだ。自尊心に恵まれすぎた賢い子供のようであり、どれだけ教え諭しても、戦争が向かう先の純然たる罪の状態に彼らの目を開かせることはできない。